寄席の始まり

天保十三年(1842)年二月、幕府は江戸市中取締りの一環として、当時江戸市中に211ヶ所あった寄席(寄、寄場ともいった)を一挙に15軒に制限することにした。

その15軒を決めるためには、結局営業の古い順によることとした。同年五月、寺社奉行から老中水野忠邦宛て伺書によると、もっとも古いものは延享四年(1747)にできた4軒(芝神明、市谷八幡、牛込赤城明神、飯田町世継稲荷の各境内)である。ついで翌寛延元年(1748) 三田神宮寺境内に1 軒、宝暦六年(1756) 増上寺境内幸橋稲荷境内に1軒、 安永 (1772~81)から寛政 (1789~1801)にかけて浅草境内に3軒できたとある(これら9軒の寄席は、いずれも天保改革時にあっても許されたものである)。

その後も寄席は増加を続け、寛政四年(1792)に西久保八幡境内に1軒(文政末に消滅)、 寛政年中に浅草寺境内に7軒、湯島天神境内に1軒できたほか、寛政・享和 (1789~1804)のころにできたと思われるものが3軒(愛宕金剛院、 八丁堀稲荷の各境内、牛込神楽坂上穴八幡 旅所)あったと記されている(しかしこれらの場の寺社との交渉だけで奉行所に届けてなかったなどの理由で、天保改革の折、15軒のなかに加えられていない)。

文化(1804~18)に入る以前に、20余ヵ所の寄席が江戸市中の寺社領内に存在していたこと、そのなかでもっとも早い設置時期は延享四年(1747)で、同年中に4軒もできたこと、寛政期にかなりの数が輩出していることなどは注目に値する。

延享四年に初めて4軒の寄席ができた理由は、同年二月、幕府は江戸市中の各所にあった火除地(穴地)で行っていた床見世やそのほか見世物、物売りのたぐいを防火上の必要から残らず取払いを命じたため、生活の場を追われた業者たちがそれぞれ寺社と交渉し、初めて4軒の寄席が成立したのである。

幕府は今まで空地で行っていた売薬・講談・子供踊り・物真似・揚弓などをそのまま寺社境内で営むことを認めた。したがってこの年に初めて生まれた寄席のおもな内容は、講談・子供踊り・物真似などであったと思われる。

物真似の内容は役者身振り物真似・声色や遊女・遊客などの身振り・声色、世間一般を写し 浮世物真似(歌・川開きの花火などの物真似、見世物や大道での売りの口上、からくりの歌曲と説明、回向院の開帳場の説明の文句、蛙などの鳴声等)のたぐいであろう。ここでの子供踊りもやがて歌舞伎芝居(いわゆる宮地芝居)となり、小屋も葭簀張出しから二階や三階に桟敷を設けるほど にまでになったのである。

天明四年(1784)江戸落語の中興の祖といわれる立川焉馬(えんば)が、柳橋で行われた宝合会の席上で余興として小咄を演じ好評をえた。この席には大田南畝などの狂歌師が多数出席していた。焉馬はこれに力をえて同六年(1786)には向島の料亭で初めての落しの会を開いたところ、100をこえる参加者が集まったという。これ以来、焉馬の咄の会は毎年行われたらしく、とくに寛政四年(1792)以後は、毎年正月「咄初め」を、80歳の生涯を終える文政五年(1822)まで30年にわたって続けた。 なかでも寛政七~九年には、月並会が焉馬の自宅や料亭で開かれていた。「咄の会」とは、参加者がそれぞれ自作の小を発表して楽しむ会であった。ついで寛政三年(1791)大坂から岡本万作が来て、日本橋橘町二丁目の籠屋の2階で夜興行の講席を開き、同十年(1798)には神田豊島町藁店で寄席興行をした。万作の場合は単なる落しの同好者の集まりではなく、入場料を徴収した。寺社境内でなく市中の町屋のなかで行われた寄席は、これが最初であろう。

焉馬や万作の背景には、町々に数多くの「無名のはなし家」たちがいたと考えられる。宝暦(1751~64)から安永にかけて、落しはすでに庶民の間に行われており、嘘の会所で、あるいは遊里や家庭内で、落咄しが語られて笑い興じ、娯楽の少なかった当時としては、大いに喜ばれていたと思われる。落し話、すなわち落語の話である本の内容は、宝暦以降下層町人が話題の中心となり、以前にはごくわずかしか見られなかった医者・番太(町々の木戸の番人)・遊芸者などが多く取り上げられてくる。咄が庶民の生活に密着した場で創造されていることを物語るものである。

万作が寄席を始めた同じ年に、櫛屋の職人京屋又三郎は花楽と名のって、2、3の友人とともに下谷柳町稲荷社内で「風流浮世おとし噺」の看板をかかげたが、素人の悲しさでわずか5日での種が尽きてしまった。彼は越ヶ谷・松戸(ここで可楽と改名)と1年余りほど江戸周辺回りをして修業をつみ、2年後ふたたび江戸にもどって焉馬らの協力をえて落語会(咄の会)を開くことができるほどに成長した。やがて可楽は文化の初めごろから、寄席で活躍するようになる。

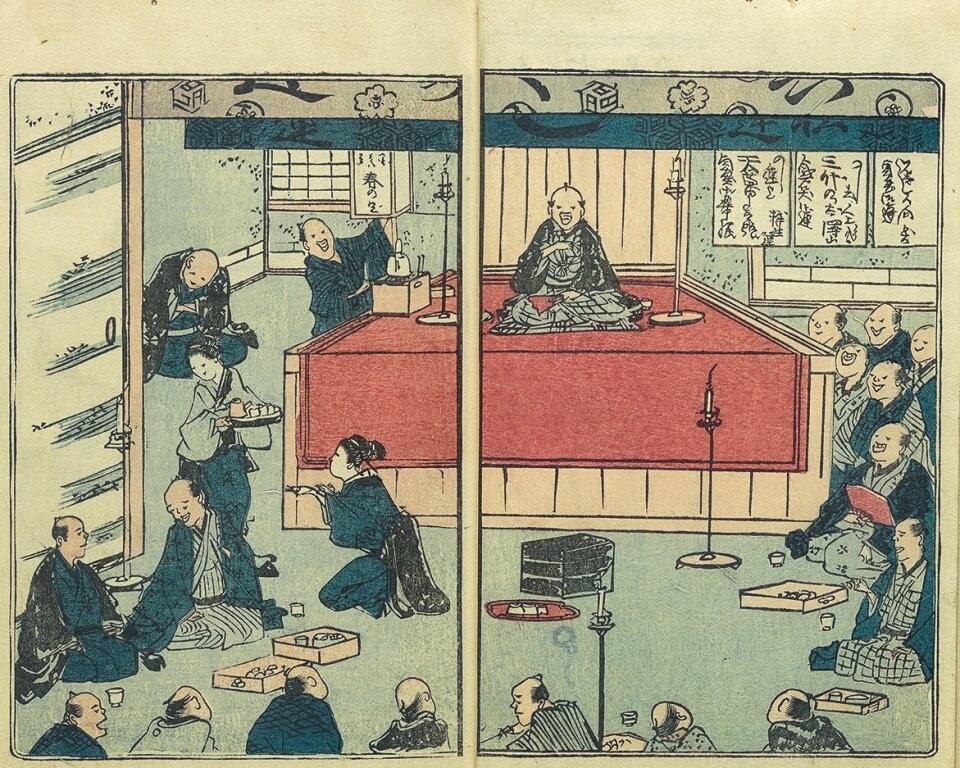

▲春色三題噺(しゅんしょくさんだいばなし)ロ絵から

中央に高座があり、観客たちが口をあけて笑いながら咄を楽しんでいます。

観客が、隣と話をしながら茶を飲み、くつろいでいる様子がわかります。

落語の最盛期にはどの町内にも寄席があり、近所の人が気軽にやって来ました。

ほぼ一日かかる歌舞伎見物にくらべ、落語ははるかに手軽な楽しみでした。

庶民のあいだで次第に人気の高まりつつあった落しの会に対し、幕府はあまり好意的ではなかった。焉馬に対しては寛政九年(1797)、北町奉行所より落し咄会の催を禁止し、 料理茶屋へはこのような催しものに貸席しないという誓約書 (証文)を提出させている(「類集撰要」)。 しかし落し咄会の禁止はあまり守られなかったらしく、

文化十二年(1815)九月には「近ご新作の落し咄会の催しが多い」として、各町名主に禁止のむねを繰り返し命じている。

講談は軍談から発展したため、落語とは格式が違うとして初めは両者は混在することはなかったが、伝統の軍書講釈とならんで世話ものを取り入れるようになったのは、やはり宝暦ごろからのようである。そして落語とともに庶民に迎えられ、やがて同じ寄席で演じられるようになった。寛政ごろ、町屋での寄席は手習師匠の家、水茶屋、または空屋などを借りて催した。

『手習の 師匠 夜な々三国史』

『夜講釈 宿の亭主は能書也』

『邪魔になる 柱の多い夜講釈』

『師匠様 邪魔な柱が二三本』

上の川柳によって、町での寄席の場所が手習師匠の家であっただけでなく、 手習師匠のな かには講釈師を兼ねるものがあったことが判明する。 このように落語や講談が盛んとなり、庶民の娯楽のなかに次第に根をおろしていくに伴い、寄席の数は急速に増加していったものと思われる。

天保十三年、寄席の数を制限することについて寺社奉行の伺書によると、延享より享和までに開設したものは前述したように20余あった。そのうち奉行所に無届のものなどは認可しないこととしたため、10ヵ所だけとなった。しかし広い江戸市中で10ヵ所では少なすぎるため、あと4ないし5ヶ所を許可することとし、文化年間に始めたもののなかから、古い順に5軒ほど選んで合計15軒の寄席を許すことになったとある。

以上の経過からも知られるように、江戸における寄席の発達は、延享年間、 寺社の境内から 始まり、文化に入るまではわずかに二〇20余りにすぎず、そのいずれる寺社境内にあった。そしていまだ市中の町屋では個々に空家や手習師匠などの家を借りるなどのことは盛んに行われていて、定まった寄席はなかったようである。

これが文化以降になると寄席の数は次第に増加の度を早めていった。 文化十二年(1815)75軒、文政(1818~~30)末ごろには125軒といわれている。 北町奉行所の天保二年 (1831)の記録によると、当時、市中の寄席数はおよそ100軒あって、そのうち定見世といって、女義太夫の出る寄席は70軒あり、繁盛する見世は昼夜300人ほどの見物があったとある。

寺社奉行の何書によると、天保十三年当時、市中には211の寄席があり、そのうち寺社境内は22にすぎず、しかもそれらはおもに延享から宝暦にかけて設けられたものとあるから、文化・文政期以降急速に増加した寄席の大部分は町屋のなかに出現したことは明白である。 なお、浅草寺境内には以前26ヶ所もあったが次第に減少し、天保十三年当時わずかに10ヶ所にすぎなくなったということは、寄席が発祥の地である寺社境内から次第に離れ、町屋のなかで成長発展したことをはっきりと示すものであり、庶民の手ではぐくまれたことを物語っている。

参考書籍//著者:南 和男 書名:江戸古地図物語(1975年 毎日新聞社)より