☆山岡鐡舟(1836~1888)

山岡鐡太郎。本所に生まれる。父小野朝右衛門高、母塚原磯(先祖に塚原ト伝)。幼少から神蔭流、北辰一刀流、浅利義明の門下となり、維新後は無刀流の開祖となる。

幕臣として清河八郎と共に浪士隊を結成。江戸無血開城に深く関与。明治政府では静岡藩権大参事、茨城県参事、伊万里県権令、侍従、宮内大丞、宮内少輔を歴任。

1882年(明治15年)、16代徳川家達は無血開城の功として鐡舟に名刀「武蔵正宗」を贈与した。

Ⅱ-2.三舟の書

砂場の親父が待ちかねていたように言った。

「先生、さっそくながら拝見させていただいてもよろしゅうございますか。」

「むろんじゃ。そのために持ってきたのじゃ。」

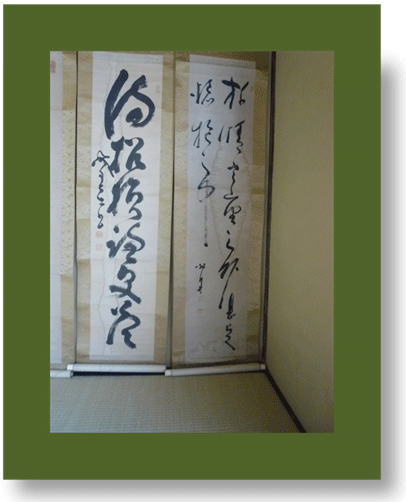

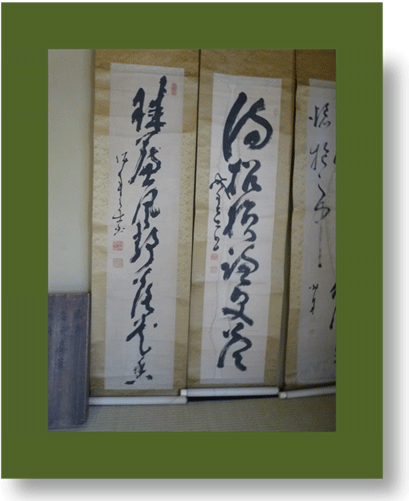

【鐡舟書・海舟書】

【泥舟書・鐡舟書】

親父は一礼して、丁寧に和紙を開いた。

「鐡舟先生の書は、― 満 招 損 謙 受 益 ―でございまするか。」

「うむ。『書経』じゃ。満つればかける。謙虚であってこそ益をうけることができる、という意味じゃ。」

「なるほど、先生らしゅうございます。泥舟先生の方は、― 珠 簾 風 静 落 花 ― ですな。これも泥舟先生らしゅうございます。さて、こちらは海舟先生の書、― 斿 晴 雨 重 之 外 甚 賢 愴 抱 之 中 ― でございましょうか。」

「どうかのう。海舟先生はご自分流の字で自作の詩を書かれるから、難しい。読めないこともある。」

「お偉い方でございますな。」

「うむ。」

「しかし、お見事でございます。三舟の書、これは当家の宝になりまする。早速、表装をさせていただきまする。」そう言いながら、親父は三舟の書を大事そうに床の間に置き、隣に控えていた女中に酒を持って来るように指図をした。

女中は、すぐに銚子と杯と、それに黒い漆器に載せた板わさと白い磁器の載せた焼き海苔を運んできた。

「先生、おひとつ。」大坂屋が銚子を持ちながら、声をかけた。

鐡舟は杯を取った。杯は蕎麦猪口のように大きかった。

「これは済まぬ。」

「ほんのお茶がわりでございます。」

「先生は、書は幼いころからおやりになっていたのでしょうか。」

「わしか、幼いころわしは、家族と共に高山邑に住んでいたが・・・・・・、」

と言いながら、鐡舟は杯をこともなげに呑みほした。

大坂屋が話をつないだ。「高山陣屋にお住まいだったそうで。」

「うむ。父の朝右衛門が飛騨郡代じゃったからの。父はわしのために、江戸から北辰一刀流の井上清虎先生をお招きして武芸を学ばせてくれたが、その一方わしは暇さへあれば習字をしていたのじゃよ。」

「先生はお子様のころから、書がお好きだったのでござんすか」

「木刀も、筆も好きじゃったよ。とにかく、そういうわしを見て父は高山の書道家である岩佐一亭先生に学ばせてくれたのじゃ。その先生は入木道書道五十一世を嗣いでおられた。もっとも、そのことは後になって知ったことじゃがの。ある日のこと、先生はわしに手本として『千字文』一巻を授けてくれた。わしはこれを真似て練習をした。一か月も経ったころじゃろうか、父が美濃小半紙に清書してみろと命じたのじゃ。わしは一所懸命になって書いた。徹夜になった。」

「鐡舟先生は、お子様のころから集中するお力がおありだったのですな。」

「かもしれぬの。そういう点でいえば、海舟先生とわしとはまるでちがう。」

「へえ。」

「海舟先生は何をやっても見事にやってのける器用なお人じゃ。どうしてそのように一度に物事を考えることができるかのう。わしから見れば不思議な方じゃ。ただし、先生は、嫌いなことになると絶対首を縦に振らないがの。」

「ああ、なるほど。」

「私は不器用じゃから、集中することが必要じゃ。一つのことを一生を通して追い求めている。それが、剣と書と禅じゃ。」

「鐡舟先生は、求道家でおられる。」

「何を言うか、不器用なだけじゃ。」

「何をおっしゃいますか、先生は〝誠意〟のお方、ですから先生は手前どものような町人とでも平気でお付き合いなさる。それがまた皆さんが先生を好きになる理由なんですよ。」

「褒めておるのか。」

「へえ、もちろんでございますとも。で、その例えで申されたら、御義兄様の泥舟先生はいかがでござりましょうか。」

「義兄か、あ奴はわしよりもうひとつ不器用で、馬鹿者じゃ。槍を握らせたら天下無敵。しかし他の事は何もできん。自分もそれを知っておるから、槍以外手を出さぬ。それゆえに、武士の時代が終わるや、三十六歳の若さで隠居してしもうた。見事なものじゃ。『泥舟』というのはそのときからの号じゃ。大坂屋が言うように義兄は奇人じゃの。」

「申し訳ございません。手前どものような凡人には真似ができないという意味でそのようなことを申し上げました。平にご容赦を。」

「構わぬ。お主の言う通りじゃ。たとえば、わしと泥舟が歩いているとき、向こうから海舟先生が来られたとしよう。先ず海舟先生がわしら二人を見つけて声をかけられる。わしはそのとき初めて先生の姿を認める。じゃが、泥舟は呼ばれても気づかぬ。義兄はやはり泥の舟じゃ、わっははは。しかし、わしは義兄が好きじゃ。対して、勝先生は舟に乗って何とアメリカまで行ってしもうた。まさに海舟じゃ。」

大坂屋はニコニコしながら頷き、「その海舟先生から、鐡舟先生も、泥舟先生も、一目置かれておりまする。やはりお三方は素晴らしい舟、[三舟]でございますよ。」

「あまり褒めるな、酒が不味くなる。」鐡舟は笑って、続ける。

「話を『千字文』に戻せば、そのときの清書は、楷書で千字、紙数にすれば六十三枚にもなった。翌日、一亭先生が剣師井上清虎先生、画師梅宰先生を伴ってわが家に来られた。さっそく父は私が書いた『千字文』を先生たちにお見せした。すると、一亭先生も、清虎先生も共に『邪念がなく、天真自然の趣がある』と励ましてくれたのじゃ。子供のわしは嬉しくてしかたがなかった。」

「いいお話でございます。」

「じゃが、三年後に両親が亡くなっての、わしは江戸に帰ってきた。しかし書は続けた。高山で先生たちに『邪念がなく、天真自然の趣がある』と言われたことが、耳に残っていたからの。」

「どなたか先生にでも。」

「いや、特に師はいなかった。ただ、岩佐一亭先生とは文のやりとりだけはしておった。」

「そんなある日、義兄に借りた王義之の書帳にわしは感銘し、以後は王義之の書を集めたりして真似ること十年・・・・・・。そして、あれは慶応年間のこと、たまたま音羽の護国寺に参詣したときじゃ。天井には狩野派の誰とかが描いた飛天が舞っておったが、お堂の一隅に目をやると、そこに書幅が掛けてあった。字体は俗風を脱し、筆勢にはまったく邪しまなところがなく、『雲煙龍飛するがごとし』とはこのことじゃと思うた。敬服しながらも、よくよく見てみると何と弘法大師の御手蹟ではないか。大師様は入木道をわが国に伝えた方じゃ。わしが歓喜したのも当然じゃ。それからのわしは大師の御手蹟を集め日夜拝写するようになった。お蔭で、虎を書くつもりでも、猫ぐらいはになったかのう。無論、剣も、禅も一日も怠ったことはない。」

「書をお書きになられる方はご自分を知っておられる。書になにかそういうところがあるのですか。」

|

前のページ Ⅱ. 三舟の書の事 Ⅱ-1.大坂屋砂場 |

コンテンツのトップ |

次のページ Ⅱ-3.剣の道 |