11世紀平安時代の後期に活躍した八幡太郎義家として有名な源義家がこの川の辺りで戦って弓の弦を

巻き返したというとこから弦巻川 (つるまきがわ)とよばれるようになったのが川の名前の由来であると言われる。

雑司ヶ谷は地名に「谷」が含まれるとおり起伏が多く、地形的にもその中を弦巻川は満々と水を湛えて流れていた。一段高い丘に雑司ヶ谷鬼子 母神堂があり、ここから水田を見渡すことが出来た。雑司が谷村の耕地 は殆どが畑地であったため、作物は野菜や麦類が中心であったが、現在の大鳥神社の弦巻川に沿った一帯には水田が広がっていた。

さて、弦巻川は池袋駅西側にあった丸池(まるいけ)を水源として、法明寺の仁王門(一九四五年の空襲で焼失)前より清立院下へ続き、やがて東へと流れ をかえて護国寺前から音羽通り沿いを流れ神田川に注いでいた。

都営雑司ヶ谷霊園の南西側には江戸時代、大久保彦左衛門の抱屋敷(かかえやしき)があった。家康、秀忠、家光の三代に仕えた旗本で天下のご意見番として有名である。神田駿河台に上屋敷を構え、雑司ヶ谷には抱屋敷を持っていたようである。弦巻川の流れは大久保彦左衛門の抱屋敷(のちの吉川邸)の中に一旦入り、池に注がれ、夏に蛍、秋に は月と趣のある風景だったといわれ る。ことのほかこの池の風景を愛で、 池の辺りに茶室をもうけ、しばしば茶会を催したと言われる。

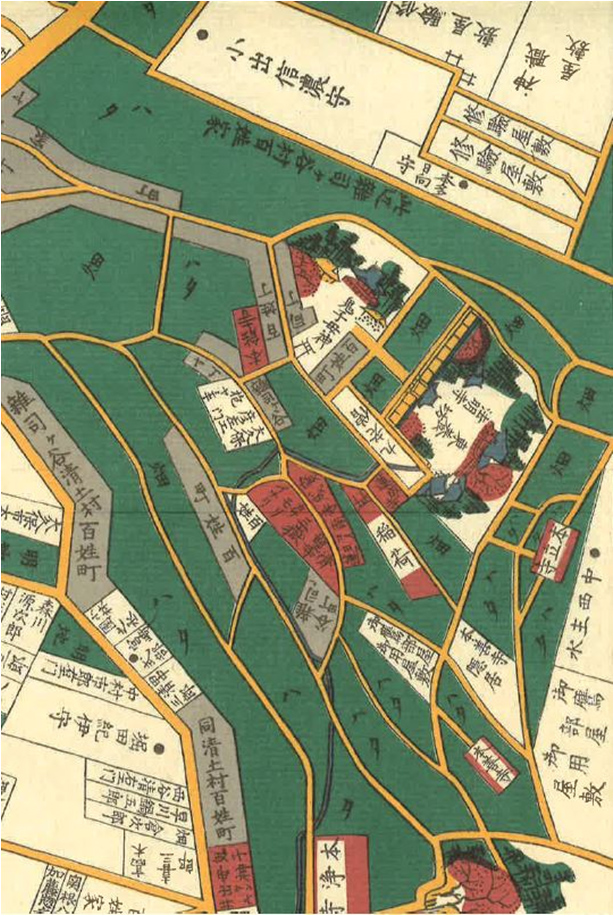

▲嘉永6(1853)年の江戸切絵図。 「鬼子母神」の左下部分に「大久保彦左衛門抱ヤシキ」という記載がある。抱屋敷(かかえ やしき)とは幕府から拝領した屋敷ではなくいわば武家の私有地のこと。もちろん、この絵図 に載っている大久保彦左衛門は家康や秀忠の時代に活躍した人物ではない。

取材協力:豊島区立郷土資料館『豊島の選択』より加筆転載)

|

前のページ 吉宗による将軍権威の強化 鷹場維持の為の「御犬部屋」 |

コンテンツのトップ |

次のページ 「異人館」として名物だった リヒャルト・ハイゼの住む家 |