十月

大根3題―「千六本」「大根役者」「練馬大根」

これから大根の美味しい季節になる。

大根は三冬(さんとう。冬の三か月のこと)の季語で、とくに11月の季語として俳諧では詠(よ)まれている。芭蕉の句がある。

鞍壺(くらつぼ)に小坊主乗るや大根(だいこ)引き (『炭俵』)

一家総出で大根の収穫に忙しく、帰りに大根を乗せることになる馬の背の鞍に、ちょこんと坊主が乗っているという冬の大根畑の田園光景を詠んだ句である。

現代は、品種改良やビニールハウスなどの普及で、大根は季節を問わずスーパーマーケットに並んでいる。食材が豊富になったこんにちでは、大根は冬の食卓を飾る代名詞とはいかなくなったが、江戸時代では、街中へ大根売りがやって来ると、いよいよ本格的な冬の到来となる。

大根の食べ方は色々あるが、「千六本(せんろっぽん)」に切る調理方法もある。「千六本」は中国語の「繊羅蔔(センロフ)」(大根のこと)が語源で、センロフ→センロウポ→センロッポンと日本語化したのである。『日葡(にっぽ)辞書』には「センロフ」という語で出てくるから、17世紀頃までは中国語に近い発音で呼ばれていたことがわかる。その『日葡辞書』によれば、「サラダ(和物=あえもの)にするため細くうすく刻んだ大根」とあり、ポルトガル人には大根の千六本の食べ方がサラダ風に見えたというのも面白い。

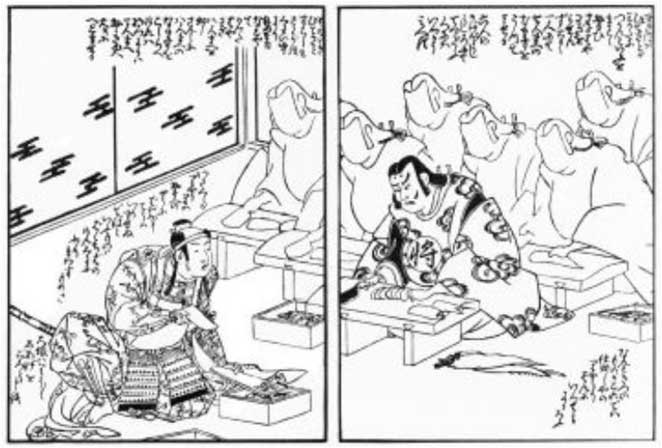

江戸時代も半ばすぎの天明年間(1781~88)頃には、芝神明前(港区麻布飯倉町)にあった、なこ屋が「早業(はやわざ)八人前」と名付けて売り出した野菜千切り器(いまの「スライサー」)が、大根を千六本に切るのに便利だと評判だった。山東京伝(さんとうきょうでん)の黄表紙(きびょうし)『時代世話二挺皷(じだいせわにちょうづつみ)』(天明8年〈1788〉刊)には、このスライサーを使っているところが描かれている(図版参照)。

江戸時代の大根の調理方法としては、千六本に切って膾(なます)にするか、漬物にして保存食とするのが代表的なところであったが、大根は、どんな食べ方をしても食い合わせが悪いということがなく、食中毒にもならないことから「当たらない」食材だといわれた。

そのことから、どんな役柄を演じても「当たらない」俳優を「大根役者」というようになったとの語源説がある。また、大根は色が白いことから「シロウト」に通じ、演技が下手な素人役者のことを「大根役者」と呼ぶようになったともいわれる。

昔、秋の収穫時にやって来る田舎回りの旅芝居一座の舞台に、見物客の農民たちが収穫物の大根を上げたりしたのは大いなる皮肉か、それとも年に一度の恒例の娯楽を提供してくれたことへの感謝か、微妙なところであった。

江戸では大根と言えば「練馬大根」だったが、本郷湯島にあった大根畑を連想する向きも少なくなかった。江戸も後期になると、この辺の畑に町屋ができて、一角の新開地には怪しげな茶屋が数十軒並んでいた。上野の山下、根津権現前から湯島の大根畑にかけて、岡場所(おかばしょ。私娼街)が形成され、国に妻子を置いて江戸へ赴任で出て来て独身となった勤番侍たちが、お馴染みの客でもあった。

練馬大根は、江戸の町家や武家屋敷、繁華街から糞尿を練馬まで運び、それを肥料にして作られていた。化学肥料もなく、トラックもない江戸時代では、肥やしの糞尿を大八車(だいはちぐるま)に積んで運ばなければならなかったから、農民たちの苦労は大変だった。それを横目に見て、「大八車を引くと、腹がへりま大根」などと地口(じぐち)を言っていた江戸っ子たちは気楽なものだった。

▲将門(まさかど)が6人の影武者とともに、一所懸命に大根を刻んでいるところに、俵藤太秀郷(たわらとうたひでさと)が現れ、懐中(かいちゅう)より「早業八人前」を出して、将門たちより1人前多い8人前のなますをたちどころにこしらえて、将門をへこませているところ。(『時代世話二挺皷』天明8年〈1788〉刊より)

『日葡辞書』…イエズス会宣教師数名の編集により、日本語約3万2800語をポルトガル語を用いて語釈した辞典。慶長8年(1603)本篇刊、翌9年補遺刊。

山東京伝 …1761~1816。江戸時代後期の戯作者・浮世絵師。黄表紙・洒落本(しゃれぼん)作者の第一人者。

参考書籍>

・棚橋正博(共著)『江戸の戯作絵本③』 筑摩学芸文庫2024

・棚橋正博(共著)『江戸の戯作絵本②』 筑摩学芸文庫2024

・棚橋正博(共著)『江戸の戯作絵本①』 筑摩学芸文庫2024

・棚橋正博著『吉原と江戸ことば考 』 ぺりかん社2022

・棚橋正博著『山東京伝の黄表紙を読む―江戸の経済と社会風俗』 ぺりかん社2012

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

七ツ屋、十三屋、十七屋

江戸時代の小説に質屋はよく登場する。大坂の質屋を描いた井原西鶴(いはらさいかく)の浮世草子(うきよぞうし)をはじめ、黄表紙(きびょうし)などには江戸の質屋がよく出てくる。

西鶴は、『世間胸算用(せけんむねざんよう)』(元禄5年〈1693〉刊)で、「まことに世の中の哀れを見る事、貧家の辺りの小質屋(こじちや)、心弱くてはならぬ事なり」(巻一ノ二「長刀〈なぎなた〉は昔の鞘〈さや〉」)と、貧乏長屋近辺の質屋は気が弱くては商売はやっていられないと書いている。

もう、30年以上も前になろうか、目黒の碑文谷(ひもんや)二王尊(におうそん)にまつわる黄表紙『拝寿仁王参(おがみんすにおうさん)』(寛政元年<1789>刊)を翻刻して世に紹介しようという方から「セツヤ」とあるのは、どんな意味ですか、と問われて意味がのみこめなかった我が学問の師匠の神保五彌先生は、「セツヤとはなんだ」と私に電話してきた。ちょうどその黄表紙の翻刻・注釈の仕事をしていたところだったので、師匠に「もしかしたら七ツ屋のことかも知れません」と即答した。はたして「七ツ屋」のことであった。

近頃の貧乏学生(この言葉も古いか)は通うこともなくなり、ルイビトンのバックなどを抱えた若い女性が通うのが「質屋」になった。貧乏学生のころは、一六銀行などと洒落(しゃれ)て言ったものである。すなわち、一+六=七という足し算で、七(しち)→質に通じるという言葉遊びでもある。江戸時代も質→七ということで、「七ツ屋(ななつや)」と言っていた。黄表紙に漢字とカタカナで「七ツヤ」と書かれてあったのをセツヤと読んでしまったのである。

ついでに言えば、物を質に入れることを「曲げる」という。これも一種の判じ物で、「十」という字の下を曲げると「七」の字になることから曲げるというわけである。

数字と商売ということで、2つクイズを。

「十三屋(じゅうさんや)」は何の商売か。

もうひとつ、「十七屋(じゅうしちや)」は何の商売か。

「十三屋」は、これも九+四=十三という足し算で、「櫛屋(くしや)」のことである。四(し)と九(く)を嫌い十三夜という言葉も掛けているわけである。

「十七屋」は、十七夜を言い掛けたもので、十五夜は満月、その翌日は十六夜(いざよい)、十七夜は立待ち月という。立待ち月→忽(たちま)ち着き(月)と洒落(しゃれ)て、すぐに配達する意味として、飛脚屋(郵便屋)のことである。

実際に「十七屋」を屋号にして江戸で一番の飛脚屋になったのが、十七屋孫兵衛であった。天明の飢饉(ききん。1872~87)のお救米買い上げで不正融資にかかわって処罰され、文字通り忽ち破産する。

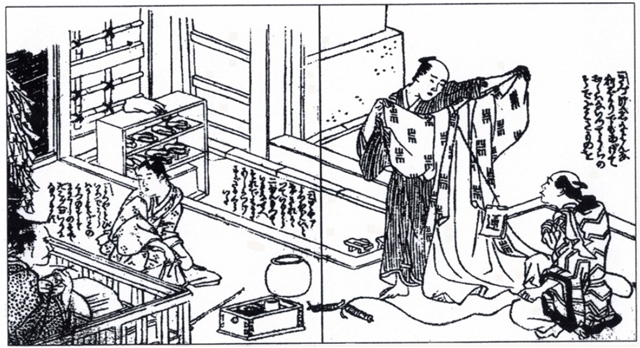

▲質屋の店先。下駄箱があるのは、客とのやり取りを上がり框(かまち)で済ますわけではなく、上がり込んだ客の人物の品定めもするためである。『買飴帋鳶野弄話(あめをかったらたこやろうばなし)』(享和元年〈1801〉刊)より。

井原西鶴(いはらさいかく) …1642~93。江戸前期の浮世草子作者・俳人。大坂の人。俳諧では矢数(やかず)俳諧を得意とした。庶民の生活を写実的に生き生きと描いた浮世草子の名作を多数書いた。『好色一代男』『好色五人女』などの好色ものや、経済小説とも言える『日本永代蔵』『世間胸算用(せけんむねさんよう)』などで知られる。

黄表紙(きびょうし) …江戸後期に出版された絵入りの読み物。洒落と風刺を織り交ぜた内容で、表紙や本文の絵に工夫をこらした。表紙が黄色であったことからこう呼ばれ、安永4年(1775)から文化3年(1804~1806)にわたり流行した。

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

にべもない

落語「目黒のさんま」

今年は不漁が心配されるが、どうにか豊漁になってもらいたいものである。秋刀魚といえば落語『目黒のさんま』を思い出す人もあるだろうが、近頃は中国人も殿様気分で秋刀魚を食べるようで、中国は乱獲漁法だとの指摘もある。

季節の回遊魚である秋刀魚の漁法が普及したのは江戸時代後期以降のことであり、江戸の庶民には鰯(いわし)や鯖(さば)のほうが身近であった。

一尾ずつ数えるのが面倒なので、大雑把(おおざっぱ)に数えることを「鯖をよむ」というようになったと、こんな語源説が生まれるほど鯖は江戸時代も多く獲れた。

ところで、「にべもない」という言葉がある。魚と接着剤という、取り合わせが妙な話を一席。

親しかった人などに無愛想で相手にされなかったりすると、「にべもない」態度だったと今日でも言うが、この「にべ」というのは、「ニベ」という魚のことである。

漢字では「鮸」とも「鮸膠・鰾膠」とも書く。この漢字を見て察しの早い人は接着剤の「膠(にかわ)」と縁があると思うであろう。その通りで、この魚の浮き袋が、その昔は接着剤の「にかわ」として使われていたのである。

鮸は成魚になると全長は約80㎝に達する大形魚である。大きな浮き袋をもち、その付随筋(ふずいきん)でグーグーと音をたてることから鳴く魚としても知られる。東北地方の沿岸から東シナ海にかけて広く分布し、冬場の魚として刺身や塩焼きとして食されカマボコの原料ともなる。

そして、食用だけでなく、この魚の浮き袋を加工した「ニベ」は、ベタベタと粘着力にすぐれていて、化学接着剤があらわれるまで薬用や工業用にも使われたのである。

江戸時代初頭の『日葡(にっぽ)辞書』には(nibe)「弓の竹を接着するのに使う一種の強力な糊(のり)」と記されている。武器でもあった弓の柄(つか)は竹が縦横三層に張りつけられて頑丈(がんじょう)に作られており、竹を接着させるのに「ニベ」を使っていたのである。

『平家物語』に語られる時代から、合戦に使われる弓が「ニベ」を使用していたものかどうか、確かなことはわからないが、すくなくとも戦国時代は「ニベ」で接着された弓が使われていた。

「ニベ」は接着剤に使われるほどだから、ベタベタしてひっつくのは当然で、取りつくしまがある、接点としてつながりあるというニュアンスから、「ニベ」は愛敬とか愛想といった意味の言葉になった。

これが逆転し、「ニベ」がないとくっつかないから、さらりとして密着度がないというわけで、どこか親密性がなく冷淡だとか、愛想がなく思いやりがないということを、「にべもない」と言うようになったわけである。

どちらかというと「にべもない」は否定的な感じで使われている言葉だが、さて、現代の若い女性たちは「ニベ」がありすぎてベタベタした男性より、さらりとした気っぷの男性を求めているような気もする。言葉は生き物、近い将来には、さらりと応対する男性を「にべもない」男性と形容し、そんな人が好みですと、肯定的に表現されるかもしれない。

▲江戸後期の博物家・毛利梅園(もうりばいえん。1798~1851)が描いたニベ。

梅園は幕臣で書院番をつとめ、鳥、魚、菌類などの正確な写生図譜を残した。

(『梅園魚品図正』〈天保6年序〉国立国会図書館蔵)

『日葡辞書』…慶長8年(1603)、イエズス会宣教師が編纂刊行した日本語の辞書。 約3万2800語を収録。ポルトガル語のアルファベットで記されているため、当時の発音がわかる大変貴重な資料。

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

江戸の時計と季節

落語「明時そば」 「芝浜」

アナログ人間か、デジタル人間かと分類するのが、ひと頃流行した。アナログ派である者にとって、駅頭やホームから丸い時計が消えてデジタル時計に変わってゆくのは寂しい気もする。これは提言だが、駅頭やホームにあるデジタル時計は1分刻みである。私のように、せっかちな 性格の人間には、1:00と表示されても、1:01に近い1:00なのか、まだ1:00になったばかりな のか分からない。たとえば30秒刻みで、1:01に近くなると何か点滅して教えてくれるデジタル時計は有難いのだが、誰か発明してくれないものだろうか。

今回は、江戸の時間と時計の話である。

江戸時代の時刻に関する感覚は、おおざっぱだったと思われがちである。確かに落語でも、蕎麦屋へ今何時(なんどき)だと訊(き)く「時そば」とか、女房が時間を間違えて亭主を起こす失敗を描く「芝浜」などでは、一時(いっとき)という2時間単位の時間で演じられているから、江戸時代は2時間刻みの悠長な感覚だったろうと考えられている。

だが、時計の普及は実は意外に早く、江戸時代半ばの18世紀になると急速に広がっている。江戸城では、寛永20年(1643)には表と中奧のあいだに土圭(時計)之間があって、奧坊主などが将軍の大奥へ入る時刻の管理をしていた。また、大名や格式の高い旗本(はたもと)の屋敷には時計は必需品で、登城に遅刻しないように、10分、20分刻みで生活していたようだ。

文政7年(1824)に刊行された江戸全域の諸商売の案内記である『江戸買物独案内(えどかいものひとりあんない)』には、徳川御三家紀州と尾州(尾張)の御用時計師の名前が載っている。江戸市中にも百人前後の時計師が時計の製作・修理に追われていたろう。

時の鐘で生活するのは時計を持たない下層町人だけで、奉公人のいる商家では置時計や柱時計があった。黄表紙(きびょうし)などには、時計が家具としてよく描かれている。時がくると時計の頭に備え付けの鐘を金属棒が叩くようになっていて、ギィーガチャンと鳴る仕掛けだ。

気持ちを新たにさせて物事を始めることの比喩(ひゆ)として「ねじを巻く」という言葉があるが、これは時計のねじを回してゼンマイを巻くことからきている。置時計は手で巻くねじ巻き式であり、柱時計はぶら下がっている紐(ひも)を引っぱってねじを巻いた。厳格な主人は時間にもうるさく、自分でねじを巻き、時計を管理することも多かったようである。

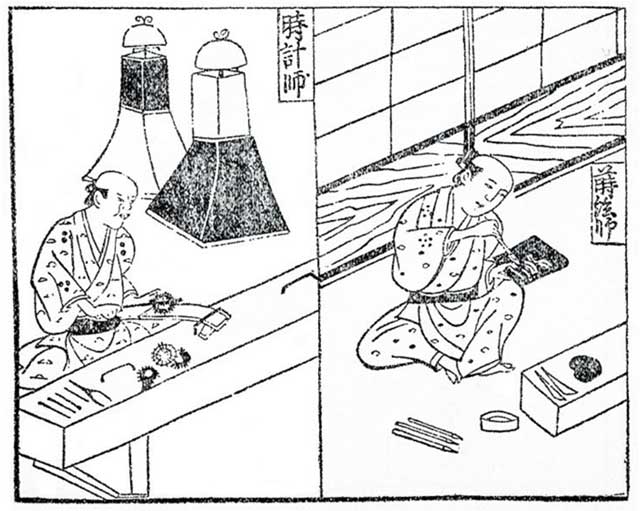

そんな時計を修理する時計師の姿は、早くには『人倫訓蒙図彙(じんりんきんもうずい)』(元禄3年〈1690〉刊)に見え(図版参照)、江戸では3人の時計師がいると名前を挙げている。

毎年、夏の猛暑対策で、クールビズだけでは間に合わず、朝の時間を繰り上げるサマータイムの導入を言いだしたこともあったが、猛暑が過ぎ、秋分の日も過ぎたら話は何時の間にか立ち消えになってしまう。

江戸時代には、すでにサマータイムが導入されていたと聞くと、びっくりする向きもあろう。昼と夜の長さが同じになる春分・秋分は一時(いっとき)を2時間とし、日の長い夏の季節には昼間の一時を2時間より若干長めにして朝早くから活動し、逆に冬は昼を短くしたのである。してみると、江戸時代のほうが現代より季節に適応させる生活の智恵が働いていたということになる。 なお、江戸時代は一日のことを、二六時中(2×6=12時(とき))と言っていた。

▲左には時計の修理をする時計師が描かれている。『人倫訓蒙図彙』(元禄3年〈1690〉刊)より。

時の鐘…時刻を知らせるためについた鐘。二代将軍秀忠の時代、江戸市中で最初に本石町(ほんこくちょう)三丁目 (現 日本橋室町四丁目)に設置され、後には数か所に設けられた。

『人倫訓蒙図彙』…江戸中期の事典。当時の職業500以上について、職能や由来などを挿絵とともに解説している。 著者未詳。前半の挿絵は蒔絵師の源三郎(げんざぶろう)とされる。

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

紅葉狩りと吉原

落語「明烏(あけがらす)」

今年はいつまでも暑さがつづいたが、台風がやってきてやっと涼しくなってきた。これから一気に秋が深まり、紅葉も見頃になることだろう。

秋の行楽といえば、紅葉狩(もみじが)りである。江戸の紅葉狩りは、浅草竜泉寺の正燈寺(しょうとうじ)と、品川の海晏寺(かいあんじ)が双璧(そうへき)だった。吉原遊郭と品川宿場とは目と鼻の先、紅葉狩りを口実に女郎買いするのが江戸っ子たちであった。

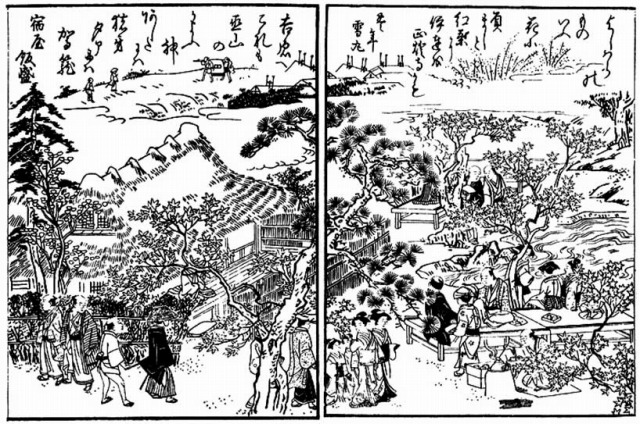

図版は、正燈寺の紅葉狩りの様子。向こうには吉原独特の屋根が見える。落語「唐茄子屋政談」で勘当された若旦那が唐茄子を売って吉原の見えるところまでやつて来て、「菜の花や向こうに蝶の屋根が見え」と一句口ずさむ。蝶は蝶々だが、ここは町(ちょう。吉原中の町)のことで、吉原の屋根を蝶々に見立てた句である。

遊里を舞台にした短編小説に洒落本(しゃれぼん)というものがあり、その開祖と称される『遊子方言(ゆうしほうげん)』(明和7年〈1770〉刊)にも、正燈寺の紅葉狩りが登場する。柳橋で自称通り者(通人)、じつは半可通(はんかつう、通人ぶった人)と若旦那がばったり出会うところから始まる。通り者は若旦那を正燈寺の紅葉狩りに誘い、紅葉狩りはそっちのけで吉原の引手茶屋(ひきてぢゃや)に落ち着く。しかし、ここで通り者は聞いた風(ふう)の半可通であることがバレる。それにもかまわず二人は登楼し、ウブな若旦那はもてるというわけで、以来、案内する者の成果は思わしくなく、ウブな青年がもてるのが洒落本のパターンとなる。

どこかで聞いたようなストーリーだと思われるだろう。落語通の方ならすぐにピンとくるはずだ。先代の八代目桂文楽(かつらぶんらく)の十八番(オハコ)だった落語「明烏(あけがらす)」は、この洒落本のパターンを踏襲したものであった。立川談志などが訳知り顔で「明烏」は為永春水の人情本『明烏後正夢』が原典だと言うことがあつたが、これは間違いである。

落語の「明烏」は、源兵衛と太助がマジメ一方の若旦那をつれて吉原の大門(おおもん)をくぐり、ウブな若旦那は初会(しょかい)から大もてにもてるという筋である。とても流行(はや)っているお稲荷さんがあるからお籠もりに行こうと若旦那は誘われるわけだが、そこが吉原だとはつゆ知らず、もちろん大門をくぐったことのない若旦那には馴染(なじ)みの遊女がいるはずもない。

ちなみに、「初会」とは、引手茶屋で遊女を指名予約し(先に客が居る場合は、貰いをかけるといって予約する)、遊女屋へ出かけ初対面となり(昔は揚屋〈あげや〉でおち合った)、相方を決める儀式である。座敷へ遊女がやってきて、まず主賓の客が盃(さかずき)で一杯飲んだあと遊女へ盃を差すのだが、遊女が断らずにそれを受けて客へ返すと、今夜の遊びはOKということになる。

ところで、落語「明烏」に出てくるお稲荷さんは、いったいどこにあったのだろうか。桂文楽は2月の初午(はつうま)の日として演(や)っていたから、どこのお稲荷さんでもいいことになるが、江戸時代に大変流行ったお稲荷さんだとすると、吉原に隣接する浅草中田圃(なかたんぼ)の柳河藩(福岡県柳川市)の下屋敷にあった太郎稲荷かもしれない。享和3年(1803)に霊験あらたかだと大流行して、その後もう一度、慶応3年(1867)にも流行する。この幕末の太郎稲荷あたりがヒントになったかとも思われる。

▲正燈寺の紅葉狩りの様子。明治になると、紅葉の樹が少なくなってかつての賑わいは失われたという。『絵本吾妻抉(えほんあずまからげ)』(寛政9年〈1797〉刊)より。

正燈寺…東京都台東区竜泉にある臨済宗妙心寺派の寺。

海晏寺…東京都品川区にある曹洞宗の寺。

『遊子方言』…田舎老人多田爺(ただのじじい)作。吉原を舞台とする遊びを、洒落た会話文で描いている。

八代目桂文楽…1892~1971。落語家。明快な語り口とたくみな人間描写の芸を完成させ、戦後の名人のひとりとして古今亭志ん生と並び称された。その住まいの上野黒門町にちなみ「黒門町の師匠」と呼ばれた。

為永春水…1790~ 1843。初め本屋を営み式亭三馬に弟子入りし、講釈師をする傍ら人情本作者となる。天保の改革で人情本を遠山金四郎に焚書され、失意のうちに没する。

人情本…文政年間(1818~ 29)から盛んになった若い女性読者向けの恋愛小説。一人の男性をめぐって複数の女芸者などの女性が繰り広げる恋愛小説は、世の中の風紀を乱すということで遠山金四郎が禁止し処罰された。

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

飲み食べ笑う「えびす講」

10月20日(旧暦。今年は12月4日)は「えびす講」である。関西から伝えられた七福神のひとつ「えびす様」を祀(まつ)る「えびす講」は、江戸の商家や吉原でにぎやかに行われていた。

吉原では、この日は紋日(もんび)となったから、廓(くるわ)の中で素人狂言(しろうときょうげん)や浄瑠璃語(じょうるりがた)り、落咄(おとしばなし)などが華やかに催され、芸者たちはこぞって芸の見せどころの夜となった。遊女たちは馴染(なじ)みの客に自分の定紋(じょうもん)を染め抜いた手拭(てぬぐ)いを配る風習もあり、旧暦10月の亥の子(いのこ。初めの亥の日、今年は11月16日)の行事なのだが、妓楼(ぎろう)では、この日から火鉢を出すこともあったという。

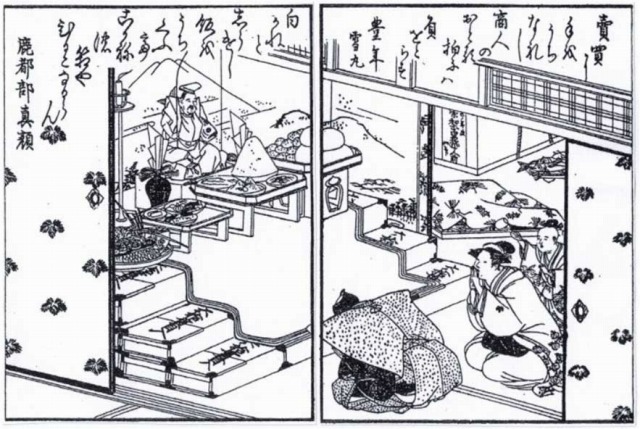

江戸の大きな商家では、盛大に知人や親類を呼んで宴席をもうけ、夜を明かして祝った。図版は、寛政の頃の商家のえびす講のしつらえの様子である。このように商売の神とされるえびす様にお供え物を上げて商売繁盛を祈った。買い方・売り方の二組に分かれ、座敷にある品物に千両、万両と法外な値段を景気付けにつけて売買の真似事をした。

江戸時代も幕末頃になると、えびす講では大黒様も同時に祀るようになった。嘉永4年〈1851〉刊の『東都遊覧年中行事』には、「商家夷(えびす)講とて夷大黒(だいこく)をまつり、客を招き酒食を設け音曲或いは躍(おど)りなど心々に遊楽す」とある。同じ商売の神様だからと、二神を一緒に祀り商売繁盛を祈願したものだろう。

もともとえびす様は、漁民や漁業関係者が祀っていた神様だった。だから、鯛(たい)を抱え烏帽子(えぼし)に釣竿(つりざお)を手にしたえびす様の置物が商家では飾られている。関西の西宮などでの「えべす様」は信仰熱は今でも衰えていないようだが、海神として崇(あが)めて現在にいたっているからである。

江戸時代以前から関西では商家で信仰熱が高かったえびす信仰が、人口の半分近くが武士である江戸でも商家では盛んになった。

「佃煮(つくだに)」で有名な江戸の佃島は、寛永年間(1624~44)のこと、摂津西成(にしなり)郡佃村(現大阪市西淀川区)から、漁民たちが隅田川河口の干潟を拝領して移住した土地柄である。江戸湾や隅田川の漁猟権を独占的に与えられ、将軍に上納する白魚の保存食として佃煮を作るようになったわけで、大坂から移り住んだ漁民たちがえびす信仰も持ち込んだと考えられる。それがやがて、上方資本で江戸へ出店(でだな)ができて上方から商売で江戸へやって来た人たちが増えて行くと、海神としてだけでなく、収穫を招き、商売による致富をもたらす神様として、広くえびす信仰熱が高まったということであったろう。

ちなみに、江戸時代も半ば過ぎの1750年以降になると、享保の改革による地方名産の産業振興、その後の田沼意次(たぬまおきつぐ)が掲げた重商主義による物資の流通化と人びとの消費文化の活性化、江戸が100万人を超えた一大消費地になったこととあいまって、佃煮は江戸湾で獲れるものだけでは間に合わなくなり、近くは常陸(ひたち)の国の霞ヶ浦や遠くは秋田の八郎潟で獲れる白魚などで作られた佃煮が江戸庶民の膳に並ぶようになった。

えびす様は海神だから佃煮などの海の幸も並べて祝うが、えびす膳には椀に山盛りした飯を供え、裏に「夷三郎(えびすさぶろう)」と刻印した私鋳銭を祝い物として造って供えることもあった。

えびす講の当日は、知人や親類を呼んでえびす講料理を出し、「えびす笑い」とか「大黒笑い」と称して、躍りや笑い話を語って、夜通しにぎやかに過ごす行事となった。

▲えびす様の前には、お神酒(みき)・鯛・高く盛られた飯などが供えられ、それらは縁起物の千両箱を何段も積み重ねた上に載っている。『絵本吾妻抉(えほんあずまからげ)』寛政9年(1797)刊より。

紋日…遊里で五節供やその他特別な日と定められた日。この日は遊女は必ず客を取らねばならず、揚代もこの日は特に高く、祝儀など客も特別の出費を要した。

享保の改革…八代将軍徳川吉宗の行った幕政改革。綱紀粛正(こうきしゅくせい)、質素倹約、農村対策など、政治・財政の立て直しをはかり締めくくりとして最後に貨幣改鋳を行った。

田沼意次…1719~88。江戸中期の幕政家。明和4年(1767)に第十代将軍家治(いえはる)の側用人(そばようにん)、安永元年(1772)に老中となる。積極的な膨張経済政策をすすめ、江戸のバブル期ともいえる「田沼時代」を築いた。

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

戯作者たちの繁忙期

書店には、早くも新年のカレンダーや日記などが並ぶ季節である。毎年出すものは夏にはすでに制作を進めていると聞くし、月刊誌などの新年号の企画・編集はいまごろはもう大体出来上がりつつあるのかもしれない。

江戸時代、本の出版のほとんどは正月と決まっていたから、いまよりもっと早くから準備していた。そして、人々は正月に新春版の新しい本を買うのを楽しみにしていた。

江戸では、気の早い顧客や馴染(なじ)みの客は、人に先がけて一日でも早く新春版の本を読みたいから、11月に出来上がった本を本屋に無理を言って買い込む者も少なくなかった。歌舞伎では11月に来春向けの顔見世興行をしているので、役者の顔触れや新春版の本を見て自慢したい江戸っ子たちは、先を争って芝居小屋をのぞき、新春版の本を買い求めた。

10月末ごろになると、江戸時代の絵入り小説として人気のあった、いまでいう大人のコミックともいうべき黄表紙(きびょうし)などの戯作(げさく)の作者たちは、正月向け新春版の校正の追い込みで多忙な季節となっていた。

江戸時代の書物は、整版と呼ばれる板木(はんぎ)を彫刻して印刷製本したものであった。何しろ、まずは文字や絵を板木に彫って和紙に刷って、それを丁合(ちょうあい。折ってページ順に重ねる)して、そして表紙を付けて和綴じ本にしていくという、一冊一冊すべてが手作りなのだから、大変な手間がかかっていたのである。

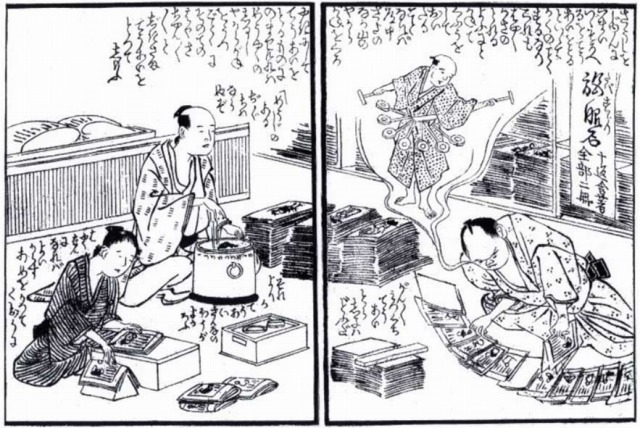

図版に掲載したのは、ものすごいスピードで丁合の作業をしている職人の様子。本屋の仕事をコミカルに紹介した十返舎一九(じっぺんしゃいっく)作画の黄表紙『的中地本問屋(あたりやしたじほんどんや)』(享和2年〈1802〉刊)からのひとコマである。

江戸時代の黄表紙の製作過程を簡単に説明すると、次のようになる。

①草稿(そうこう)…作者が原稿を書く。

②挿絵…絵師が作者の指示どおりに絵を描く。

③筆耕(ひっこう)…清書を書く筆耕が文章やセリフを絵のすきまに清書する。

④彫刻…彫り師が板木を彫る。

⑤試し刷り

⑥著者校合(きょうごう)…校正する。

⑦入木(いれぎ)…埋木(うめぎ)とも。訂正部分を直す。

⑧印刷

⑨製本

⑩販売

戯作の場合、だいたい8月ごろまでに、作者は草稿を書き上げた。すぐに絵師や筆耕が完全原稿にして(この原稿に作者が目を通すこともあった)、彫り師が彫刻し、一度試し刷りをして作者に渡す。

これを校合するのが10月の末ごろである。校合というのは、現代の本作りの過程にも欠かせない著者や校正者がする校正のことであるが、江戸時代は一度だけしかできない校合は気が抜けなかった。

訂正箇所があれば、板木のその部分だけを鑿(のみ)で削り取り、そこへ楔形(くさびがた)の入木(いれぎ)を差し込み、この部分をもう一度彫り直し板木は完成する。それが印刷され製本されて、11月の末頃には本が出来上がるのである。

12月に、「田舎送り」と称して全国の城下町や地方の町や村へ梱包して送られる。東海道で江戸から大坂はおよそ2週間もあれば届くが、他の遠い四国、九州地方などへは1か月くらいはかかることになる。そして、新春版の本は文字通り正月2日に全国の書店の店頭に並べられることになったのである。

▲日本橋にあった板元・村田屋治郎兵衛の店の製本の様子。火鉢の前に座っているのは村田屋店主。左では小僧が刷り上がった紙を重ねて折り、右では職人が丁合をしていて、このあと製本される。腰に鉦(かね)をたくさん付けて激しく打ち鳴らす「やからがね」のように迅速に仕事をこなしている。『的中地本問屋』(享和2年〈1802〉刊)より。この年、一九は村田屋より『道中膝栗毛』初編を刊行する。

黄表紙…洒落(しゃれ)、滑稽(こっけい)、風刺を織り交ぜた大人向けの絵入り小説。1冊5丁(10ページ)から成り、2、3冊で一部とした。安永4年(1775)から文化3年(1806)頃にかけて多数刊行された。代表作者に、恋川春町(こいかわはるまち)、山東京伝(さんとうきょうでん)など。

戯作…娯楽を主とした江戸後期の通俗的な小説。戯作者はその作者。黄表紙をはじめ、洒落本、談義本(だんぎぼん)、読本(よみほん)、合巻(ごうかん)、滑稽本、人情本(にんじょうぼん)、咄本(はなしぼん)などがある。

十返舎一九…1765~1822。江戸後期の戯作者。江戸のベストセラー作者。弥次さん喜多さんが旅してナンセンスな笑いをくり広げる滑稽本『道中膝栗毛』の初編は、享和2年(1802)に村田屋から刊行され、八編(文化6年〈1809〉)と発端偏(文化11年)まで出て、続編も次々出されて天保2年(1831)まで続いた。一九は、さまざまなジャンルに多くの作品を残している。

|

前のページ 江戸ことば月ごよみ 9月 |

コンテンツのトップ |

次のページ 江戸ことば月ごよみ11月 |